【グループディスカッションのSTEP⑫】~ケーススタディ~

前回は、就活のグループディスカッションの、

インバスケットの進め方について解説させて頂きました

今回は、グループディスカッションのディベートの進め方について、

お話させて頂きます

「売り上げを2倍にするための施策を考えよ」などのテーマで話し合うケーススタディは、

基本的にに選考の終盤で実施されます

他の3つで重要なのはコミュニケーション力でしたが、

ケーススタディは、地頭力や問題解決力が重視されます。

ですので、事前に対策しないと通過するのは難しいかもしれません

問題解決にはプロセスがありますので、

それを事前に知っているだけで、差がついてしまいます

「日本全国のコンビニの数を考えよ」などのフェルミ推定は、

外資やコンサルで出題されるのが一般的なので、

この2つを志望していないなら対策を問題解決に絞るのがいいですね

問題解決の対策本は、東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるや世界一やさしい問題解決の授業

などがオススメですね

ケーススタディの基本的な流れとしては

①役割を決める

②時間配分を決める

③定義・目的を共有する(前提を揃える)

④問題・課題を明確にして、解決策を考案する

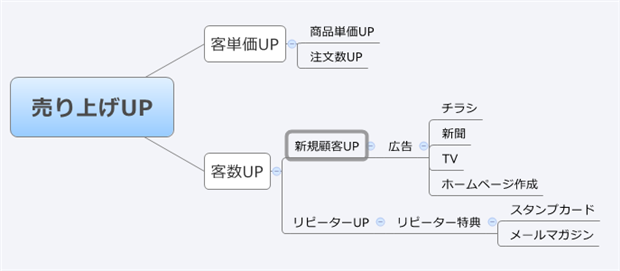

例えば、売り上げUPするというテーマであれば、

まず客単UP、客数UPの2つの切り口が考えられます

そのどちらかに、問題・課題を抱えていないか?を考えます

それを明確にした上で、施策を考えていきます。

例えば、こんな感じです

⑤限られた条件の中から、優先順位をつける

施策によっては、結果が出るまで時間を要すものもあるでしょう。

そういった場合、時間配分にもよりますが、

事前にどちらかに条件を絞ることも大切になてくるでしょう。

短期スパンだとでは、即効性の施策に絞ればいいですし、

中長期スパンでは、遅効性の施策で考えればいいです

繰り返しになりますが、ケーススタディは、やはり、事前の対策が重要です

ですので、事前にグループディスカッションが選考終盤に、

実施されると分かっているのであれば、対策をするようにしてください

この記事と関連する記事

- 【グループディスカッションのSTEP①】~目的~

- 【グループディスカッションのSTEP②】~流れ その1~

- 【グループディスカッションのSTEP③】~流れ その2~

- 【グループディスカッションのSTEP④】~評価基準 その1~

- 【グループディスカッションのSTEP⑤】~評価基準 その2~

- 【グループディスカッションのSTEP⑥】~評価基準 その3~

- 【グループディスカッションのSTEP⑦】~評価基準 その4~

- 【グループディスカッションのSTEP⑧】~種類~

- 【グループディスカッションのSTEP⑨】~自由討論~

- 【グループディスカッションのSTEP⑩】~ディベート~

- 【グループディスカッションのSTEP⑪】~インバスケット~